«Что такое — жизнь человека? Сюжет для небольшого рассказа»

(А.П. Чехов)

Это сколько же лет я его не видел? Да-да, двадцать. Елочки точеные: двадцать лет! Само собой, он меня не узнает — все за эти четыре пятилетки изменилось, в том числе и я сам. Ну, что? Окликнуть его? Так уйти? Вот он, стоит, у прилавка — сизый, небритый, в истерзанной меховой куртке, черт знает в каких ботинках, а все же узнал я его сразу.

…Тогда, давненько-давно, я повздорил с родителями — по линии «Отцы и дети», разумеется. Во вкусе шестидесятых. Подвернулись под горячую руку приятели, попытались уладить конфликт — порвал и с приятелями. В воздухе внятно пахло большими, огромными переменами — и я ушел туда, куда глаза глядят, и где, казалось, эти перемены пойдут быстрее при моем участии.

Так я оказался в самом сердце Молдаванки, в вечерней средней школе рабочей молодежи, за которой числились Ленька и его компания. И угол двух знаменитых местных улиц был обжит ими до последней трещинки в асфальте. Когда, не смотря на темноту и дурные привычки, им стало ясно, что я не намерен демонстрировать страх, Ленька велел им отпустить кулачки, обернутые носовыми платками — по моде того контрастного времени, — и снисходительно похвалил меня за выдержку и интеллигентность. А там и закурили…

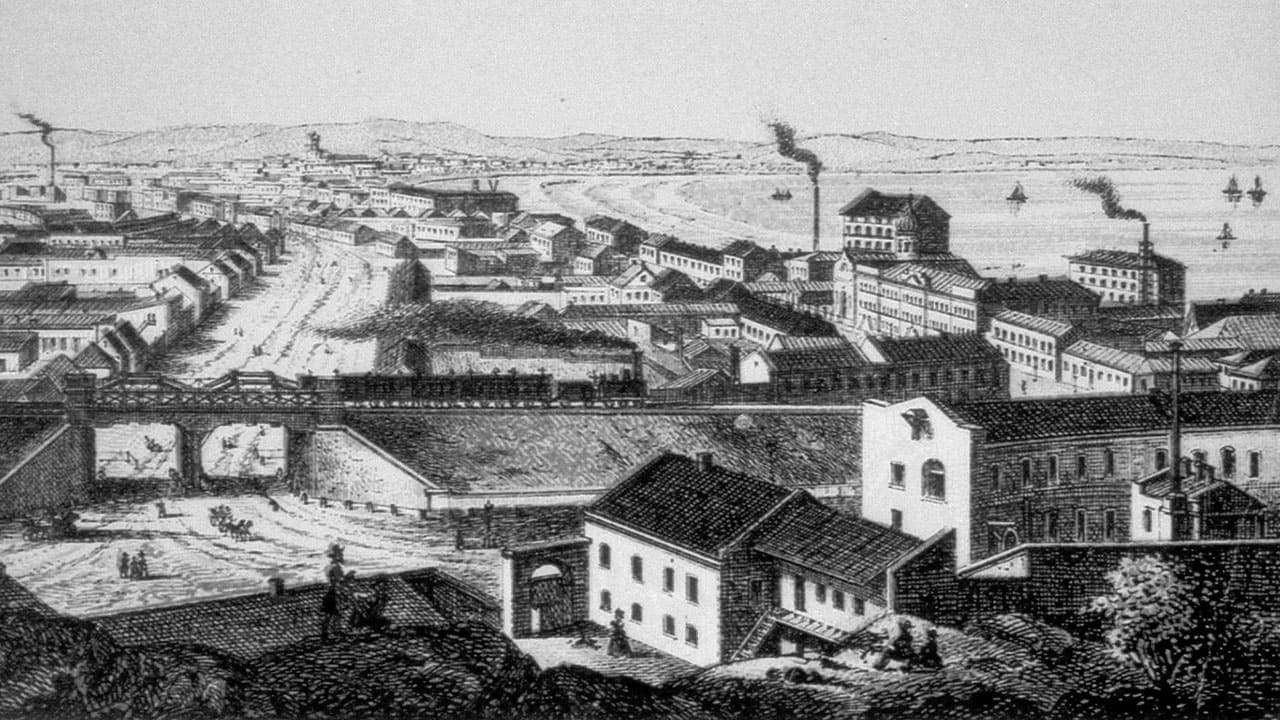

Господи, до чего странным мне тогда показалось дальнейшее течение событий! Вырываясь из мещанских пут — на волю-свободу учиться, работать, строить, писать стихи, влюбляться в смелых-отважных-изящных девчонок, поднимать целину, ловить шпионов, летать в космос, писать книги — я оказался в какой-то неведомой цивилизации, отдаленно напоминающей фантазии Бабеля и Славина. Человеком был я уже тогда относительно начитанным. В числе настольных книг моих, разумеется, имелось и «Время больших ожиданий…». И помнилось определение Константина Георгиевича Паустовского, данное им Молдаванке: район Одессы, в котором проживали пара-другая тысяч воров и налётчиков. Но ведь это было – когда? В двадцатые годы. А выходило — кроме наглядной агитации (ну, «Моральный кодекс строителя коммунизма» на Мясоедовской и панно на Степовой — о том, что наше поколение будет жить при этом самом коммунизме…), мало что изменилось.

Каждый вечер плохая гитара в подъезде бренчала про искры камина, горящие, видите ли, как рубины, про заключенного, умоляющего начальничка отпустить на волю. Даже и про клен опавший. Тема гражданской войны (Чапаев), целины и космоса признавалась лишь в анекдотах. То же касалось работы вообще, строительства же, шпионажа и возвышенной любви — в особенности. Были и девочки, как не быть — длинноногие, низкоголосые и упоенно безграмотные. Впрочем, последнее обстоятельство казалось мне поначалу более экзотическим, нежели постыдным. Тем более, за одну из таких королев довольно – с Лазарева, угол Высокого переулка, — быстро мне пообещали крупнейшие неприятности. Но Ленька, почему-то весьма внимательно следивший за моим врастанием в Молдаванку, однажды переговорил с этой смазливой музой, показал шпане на меня пальцем:

— Если хоть одна тра-та-та-та-та-та его пальцем тронет…

И эту коллективную за меня ответственность принята молча-безогоровочно и пронесла через все наше знакомство довольно высоко. Таков он был тогда, Ленька: сказал — и все! Вообще говоря, я довольно быстро заметил — недолюбливает он свою гопкомпанию, немного брезгует этим верным воинством, преданным ему до последней возможности. Может быть, в этом и заключался секрет его неожиданной симпатии ко мне? Во всяком случае, в школе и на углу мне было много спокойнее рядом с ним.

На то, чтобы окончательно убедиться в несоответствии целей ухода из дому с результатом, у меня ушло месяца полтора или два. Но к этому времени я уже был включен в этот странный механизм, притерт в нем в ранге любимого винтика и попросту не мог не таскаться на этот чертов угол. То есть все или почти все мне здесь не нравилось. И весьма. От некоторых моментов я и вовсе приходил в состояние тихого ужаса. Но…

Просто чертовщина какая-то. Наважденние. Странным, непостижимым образом мне требовались приветствия шпаны, льготы при разливе «Червонного мицного»; я был не в себе, когда не удавалось в начале одиннадцатого вечера пройтись по Мясоедовской — не в общей куче, а чуть впереди и сбоку, рядом с Ленькой. Душа требовала этого дикого чувства защищенности, права безнаказанно совершать и не вполне приглядные деяния. То есть, у меня и в мыслях не было творить пакости — просто была приятна сама возможность подобного.

Ну, да, конечно, самое главное — я уже совершенно не мог без этой чертовой Нельки Опанасенко, черноглазой энергичной жлобихи с Лазарева, которая в шестнадцать лет умела одним мимолетным поцелуем в подворотне прожечь до самого сердца. Охраненный Ленькиным табу, я практически каждый вечер (бывало, впрочем, и — среди дня) очертя голову бросался в сей душистый омут и под утро плелся, не доверяя коленям, домой по Буденного и по Мечникова, вслух уговаривая себя опомниться, пока не поздно.

Очарованию этому положили конец, опять-таки приятели из литературной студии, заскучавшие без лидера: разыскали меня на том самом углу, робко протиснулись сквозь шпану, сунули под самый нос газеты с моей поэмой (напечатали-таки!) и уволокли домой, к родным Пенатам, так сказать. Хорошо помню, как на ходу обещал Леньке вернуться дня через два-три – и его не слишком хулиганский взгляд…

…И вот прошли двадцать лет. Не приснились-привиделись, а были! Прошли — в том-то все и дело! Разумеется, иначе и быть не могло, на то они и годы, чтобы проходить и пройти, наконец, вовсе. Но — как должны были они пройти? И как прошли? И я задумался не к месту, закрыл глаза…

Над гастрономом, наверху, на девятом этаже, в поднебесной моей счастливой квартире, за столом, заставленным всякой всячиной, сидят и ждут меня моя изумительная жена, мой удивительный сын и мои талантливые друзья. Елочки точеные! Так окликать Леньку? Нет? Я рассчитался за коньяк, лимоны, шоколад и минеральную, и уже у самого выхода обернулся:

— Ленька!

Узнал он меня довольно быстро, только лоб наморщил и расправил:

— Здорово! Ты? Здорово! Вот это встреча! Го-го! Ха-ха! — горячо дышал в лицо чем-то давно забытым.

Разговорились. Жизнью своей он, в общем-то, доволен. В том смысле, что бывало много хуже и — то ли еще будет.

— Я тебя помню. Я тебя уважал. Ты стихи сочинял, рассказы. Я помню. Уважал. А ты чего здесь?

— А живу я здесь, в этом доме, на девятом этаже. Квартира тридцать восемь. Заходи в гости, когда будет свободное время!

— А пошли сейчас! — снова дыхнул он в лицо все тем же, — Я как раз свободен — уже второй год. И никуда не спешу. — И стал меня подталкивать в спину, — Пошли, пошли. Вот встреча, го-го! Ха-ха.

Ничего себе: спустился за коньяком, лимонами и водой! — думал я в лифте, испытывая смешанное чувство мрака и свежести. В моем положении встреча со страничкой юности, пусть и не самой радостной, освежала. Но спутница моей жизни родилась, выросла, созрела и надеется состариться в таком кругу, в котором не принято выдыхать в лицо собеседника всякую гадость. В моей квартире он, конечно, заробел.

— Знакомьтесь, друзья: друг моей далекой юности! — противным самому себе голосом произнес я, передавая пакеты с продуктами жене. Друзья привставали, кланялись, переглядывались. Наташа качала головой, ей не очень нравилась моя юность и почти все, что с ней связано.

— А я вас где-то видел, — робко сказал Ленька.

— По телевизору, вероятно. Я — диктор.

Узнал мой гость и киноактрису, и ее мужа, кинорежиссера-комедиографа, о котором недавно писала «Литературка», как о ведущем комедиографе. И Лёнька совсем скис и стал пить коньяк из стакана для минералки. Душевный баланс общества был, очевидно, разрушен.

— Ну и книг у тебя! — подошел к шкафу; само собой, его взгляд споткнулся о мою фамилию на корешках. — Как это?

— Это мой первый сборник стихов.

— И это тоже все твое? И это? — он все больше дурел, таращась на мои книги, друзья и жена ухмылялись одновременно и скорбно, и ядовито. От злости на самого себя я занялся демонстрацией:

— Вот это у меня самая любимая моя книга. «Избранное», в двух томах. Как раз за те самые двадцать лет, что мы с тобой не виделись. Между прочим, гравюры — не чьего-нибудь там резца, а самого народного художника Республики, которого ты имеешь честь и удовольствие лицезреть в момент употребления коньяку.

Артур поперхнулся рюмочкой и тяжко посмотрел — но не на меня, а опять-таки, на мою супругу. Общество явно начинало нервничать, разговоры прекратились и над столом нависла тишина.

—А зачем тебе столько вот этих, одинаковых? — Ленька поцарапал нечистым ногтем по корешкам на средней полке, на уровне сизого своего лица.

— А это не одинаковые, вам показалось, — скривила прелестный свой рот жена. — Это очень даже разные книги. Это — собрание его сочинений.

Компания хрюкнула в рюмочки, сын — в чашку с компотом из вишен. Становилось не вмоготу.

— А хочешь, подарю? На память?

— Полное собрание сочинений? — как-то по-детски сказал гость.

— Ну, нет, зачем же. Тем более, вовсе оно не полное.

— Полное собрание сочинений писателя издается только после смерти писателя! — само собой, внесла ясность спутница моей непростой жизни. — А пока писатель жив, как же можно говорить о полном собрании.

— Да, я могу подарить тебе на память… ну, хоть эту, для юношества. Тут и про нашу с тобой юность есть, почитаешь.

— Что, и про меня написал?

— Ну… не то, чтобы именно про тебя, но — про Молдаванку, про ту компанию, про гитару в подъезде. Про девчонок с Лазарева… Вот, с картинками.

— Заслуженного художника? — спросил Ленька.

— Нет… я уж и не помню, кто ее иллюстрировал. Издательский какой-то художник. В общем, прими, с автографом. От автора, так сказать.

Почему-то становясь все менее и менее приятным самому себе, я подписал книженцию. Ленька, впрочем, и сам стал догадываться об опрометчивости визита — для приличия посидел еще немного, выпил почти весь коньяк и ушел по-английски, не прощаясь. Книжка для юношества, с картинками, оказалась забытой на диване.

Собственно, что такое особенное получилось? И могло ли получиться иначе?

— Увы! — ответил я сам себе вслух и осекся под взглядом покупателей у стойки гастронома. Продавщица в полоборота покосилась на крошечный телеэкран, в котором нечто невероятно тоскливо выводил, надувая щеки, трубач. Вероятно, на его же музыку косится сейчас моя бедная жена, ругая моего бедного же сына за очередную тройку и вызов родителей в школу.

В плохой, неряшливо обставленной и прибранной квартире такое времяпровождение особенно неприятно юной душе моего отпрыска…

Да, прошли двадцать лет. Там, в шкафу, на пыльных полках — Тургенев, Пушкин, Лермонтов, Чехов, Бунин. И еще почему-то Гарин-Михайловский. Где-то за этими настоящими книгами, вероятно, все еще валяются пять-шесть газетенок и журнал с моими стихами. Никаких-таких книг я не написал и написать не мог. И с какой стати народный художник придет ко мне в гости сегодня, если еще тогда, четыре пятилетки назад в ранге иллюстратора областной молодежной газеты и по идейным мотивам я спустил его со всех лестниц?

— Нет, решил я, — не стану я Леньку окликать. Он не узнал меня? И тем лучше. Может, это вообще — не он, а так, похожий. Глупо, как все это глупо. И тошно… Я расплатился за пиво и вышел из гастронома, не оглядываясь.

Автор Ким Каневский

Подписывайтесь на наши ресурсы:

Facebook: www.facebook.com/odhislit/

Telegram канал: https://t.me/lnvistnik

Почта редакции: info@lnvistnik.com.ua